結納とは

日本には、今まで受け継がれてきた文化が多数存在します。結納も心優しい日本の文化の一つです。大和時代から文化が向上すると共に、お嫁さん方への気配りや思いやりが発展して現在まで伝わってきました。

そして、人々の文化的な水準が高くなるに従い、真心を表現する品々を添えるようになってきました。

結納には、縁起物の水引飾りを使います。それが松竹梅鶴亀であり、高砂人形も共白髪として大変縁起のよいものとして知られています。

結納は、「結婚」という大きな節目を前に、二人の気持ちを始めて公にし、婚約の成立をお約束する美しいしきたりです。また本人の婚姻により、両家が親類となり「結」びつくことをお祝いして、贈り物を「納」め合う儀式で、その儀式美を高めた贈り物が結納用品です。

ひとつひとつの品に託された深い意味を知れば、いっそう強く絆が結ばれることでしょう。

|

◆ 松 松の緑の如く、永久(とこしえ)に栄えることを願います。小袖料(結納金)を松と共に飾ります。 |

|

◆ 竹 まっすぐな成長を願います。清酒料(祝い酒料)を竹と共に飾ります。 |

|

◆ 梅 春に一番早く花を咲かせるように、実を結ぶことを祝います。松魚料(お食事代の意)を梅と共に飾ります。 |

|

◆ 鶴 長寿を願うと共に、鶴のように一生同じ相手と添い遂げることを願います。熨斗(のし)はあわびを延ばしたもので延命を願い、鶴と共に飾ります。 |

|

◆ 亀 長寿および急がずに一歩一歩末永く幸せを築くことを願います。寿恵廣(すえひろ)は扇子のことで、「すえひろがり」を意味し、亀と共に飾り、先へ向けての繁栄を願います。 |

|

◆ 結美和(ゆびわ) ご婚約指輪を片木台に飾ります。 |

|

◆ 高砂 共に白髪になっても仲睦まじく添い遂げよう、という意味で持参する高砂人形です。 |

|

◆ 子生婦(こんぶ) こんぶもするめ同様、おめでたい席に用いられ、子孫繁栄を意味します。 |

|

◆ 寿留女(するめ) するめは昔から祝いの席には必ず用いられ、長期保存に耐える食品として、不時の備えをかためるという意味を持っています。 |

||

| <結納用品セット> 結納用品は奇数のセットとなっています。 ・9点セット・・・松・竹・梅・鶴・亀・結美和・高砂・寿留女・子生婦 ・7点セット・・・松・竹・梅・鶴・亀・結美和・高砂(または福(ふく)槌(づち)) ・5点セット・・・松・竹・梅・鶴・亀 ※関西式では、目録は結納セットに含みません。 |

|||

結納用品の取り扱い

結納用品といっても種類も多く、地域によっても作法は異なりますが、ここでは関西地域での一般的な例をご紹介します。1.準備するもの

①結納用品・・・結納飾り

②結納金等・・・小袖料(結納金)、清酒料(お酒代)、松魚料(お料理代)

※結納金は通常奇数が良いとされています。

10万円、30万円、50万円、70万円、100万円(最も多く60%)、150万円、300万円

※関西では小袖料の1割を清酒料と松魚料とし、奇数の金額を包みます。

しかし、奇数であれば、1万円や3万円でも構いません。

③その他・・・広蓋(黒塗盆)、ふくさ、広蓋を包む風呂敷、結納セットを包む大き目の風呂敷、

赤い毛せん、扇子

④受け書・・・受け書は、通常男性側で作成し、事前に相手方へ渡しておきます。

2.持参するに当たって

①結納セットの目録用の片木(へぎ)(白木盆)に結納金などのお金の入った金封を置き、

その上に目録を重ねて置きます。

さらにそれを広蓋(黒塗盆)の上に置き、ふくさを掛け、風呂敷で包みます。

(風呂敷は結んではいけません。風呂敷の角が上下左右になるように広げその上に広蓋を置きます。

寿の字または家紋が上になるように、

1.下の角を上へ 2.左の角を右へ 3.右の角を左へ 4.上の角を下へ降ろす順で包みます。)

②結納セットは、箱ごと四巾または五巾の風呂敷で上記と同様に包みます。

3.結納式

①相手方が指定する場所に赤い毛せんを敷き、その上に結納用品を飾ります。

(飾りつけは、当日までに一度試されることをお勧めします。結納日の前まで自宅に飾って

おいてもよいでしょう。)

飾り付けの際、小袖料の袋は松飾りの下に敷くように置き、清酒料の袋は竹飾りの下、

松魚料の袋は梅飾りの下に同様に置いてください。

②飾り付けが整ったら、広蓋から片木ごと目録を出し、向かい合った両家の中間に置き、

結納式を執り行います。

⇒ただし小袖料・清酒料・松魚料のお金を入れた内袋は、目録の下に重ねておいてください。

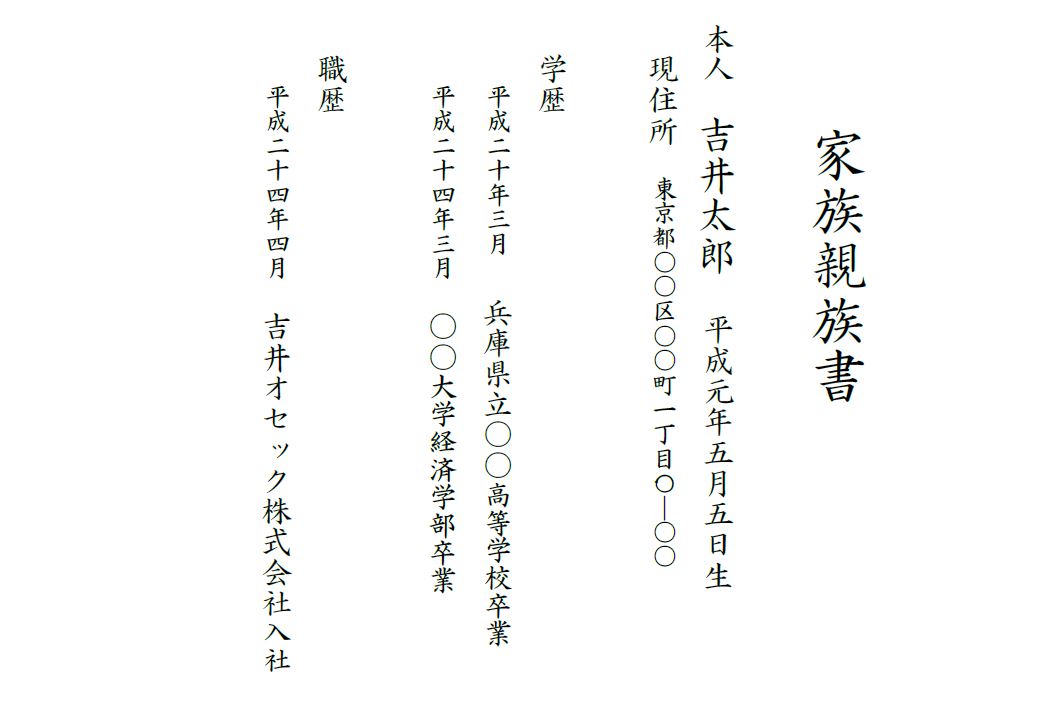

家族書・親族書についての説明

家族書と親族書についてご説明いたします。結婚する本人同士はともかく、お互いの家族や親族について、何も知らないまま親戚づきあいをスタートさせるのは不安なものです。

また、結婚後にあれこれと聞き出すのも、お互いにためらわれます。

ですから結婚前にご家族とご親族について知っていれば、お付き合いの仕方もうまくいくでしょうし、「どうぞよろしくお願い致します。」の意味も込めて交わす方が多いようです。

家族書、親族書を取り交わす時期ですが、結納式の前にお互いに取り交わしておくこともございますが、結納式当日に取り交わすこともございます。

男性側、女性側それぞれで作成するのが一般的ですが、当店でまとめて作成もさせていただきます。 内容は、インターネットでも何種類もあり、どれが正解というものではありませんが、当店では結納用品に合わせた形式と、当店独自の基本的な釣書形式のものもご用意しております。

◆家族書(かぞくしょ)・親族書(しんぞくしょ)

結納用品に合わせた形式の家族書・親族書は下記写真のとおりです。

下記家親族書クリックでPDFファイルが開きサンプルが見れます。

【家族書】

〇V013-03 2,680円

〇V013-07 2,680円

〇V013-12 1,650円

※ 家族書は筆耕料といたしまして、5人まで800円、1名追加ごとに150円賜ります。

【親族書】

〇V013-04 3,250円

〇V013-08 3,250円

〇V013-13 2,200円

※ 親族書は筆耕料といたしまして、2親族まで800円、1親族追加ごとに400円賜ります。

【弊店のパソコン作成の場合】

弊店でご結納品をご購入いただくことが決定し、上記の毛筆作成とは違い、A4用紙で パソコン作成により通常の封筒に入れて、お渡しするのでよろしければ、当店家族親族書フォーマットの形式により、無料で作成いたします。

受書(うけしょ)について

受書とは、結納をいただいた際に、「確かにこれらの品々を受け取りました。」という受領書のようなもので、結納品の内容を記した目録と同じ項目を記し、渡す側と受ける側の氏名が逆に表示されているもので、結納金の1割を添えて男性側に渡します。本来であれば、結納を受けた女性側(ご養子様の場合は逆になります。)が、結納式で目録を確認し、受書を作成して男性側にお渡しするものです。

しかし、女性側としては結納式で目録を確認してから、受書を作成するのは大変ですので、その場ですぐに受書が渡せるように、最近では男性側が結納用品を準備する際に受書も一緒に作成して、その受書を結納の日までに女性側に渡しておき、当日取り交わす、というのが一般的となっています。

◆受書(うけしょ)セット

【受書セット】

〇V013-01 23,100円(税込)

・セット内容:受書、熨斗、寿恵廣、金封、お多芽(半紙)、片木(へぎ)盆(ぼん)(白木の四角いお盆)

特典:筆耕料(1,350円)をサービスいたします。

〇V013-05 12,500円(税込)

・セット内容:受書、熨斗、寿恵廣、金封、お多芽(半紙)、片木(へぎ)盆(ぼん)(白木の四角いお盆)

特典:筆耕料(1,350円)をサービスいたします。

〇V013-09 13,860円(税込)

・セット内容:受書、熨斗、寿恵廣、金封、お多芽(半紙)、片木(へぎ)盆(ぼん)(白木の四角いお盆)

特典:筆耕料(1,350円)をサービスいたします。

〇V013-10 8,800円(税込)

・セット内容:受書、熨斗、寿恵廣、金封、お多芽(半紙)、片木(へぎ)盆(ぼん)(白木の四角いお盆)

特典:筆耕料(1,350円)をサービスいたします。

◆受書(うけしょ)

【受書のみ】

受書のみの場合は、熨斗・寿恵廣・金封・お多芽・片木盆は付属しておりません。

〇V013-02 3,850円(税込)

別途筆耕料(1,350円)を賜ります。

〇V013-06 3,150円(税込)

別途筆耕料(1,350円)を賜ります。

〇V013-11 2,000円(税込)

別途筆耕料(1,350円)を賜ります。

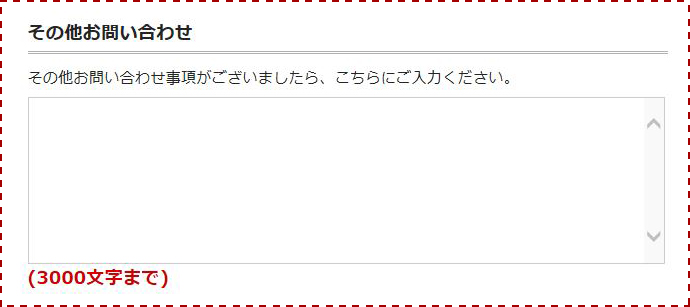

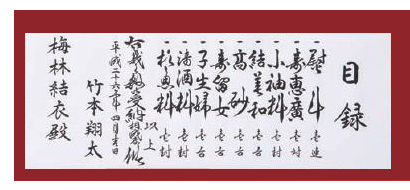

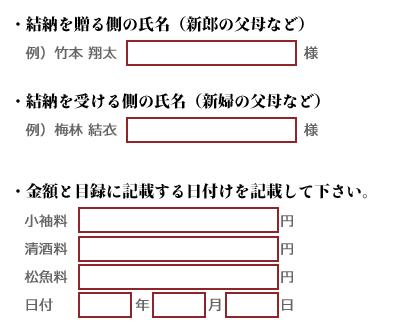

目録記入例

上記は結納セット9点の目録(茂久録)の記入例です。

結納を贈る側と受ける側の氏名を下記太枠にご記入ください。

※買い物かごに入れると下記の様なコメント欄がございますので、こちらにご氏名をお書き添えください。